《寶性論》五題

–談錫永

筆者在《寶性論新譯》(依藏文譯)中附有「寶性論五題」一篇,於《寶性論梵本新譯》則未附有,有梵本新譯的讀者希望我能將「五題」發表,因將此篇增補修訂,於此發表。原文亦曾收入《如來藏論集》中,讀者亦可據此增訂本以作參考。

2017年2月

小序

《寶性論》(Ratnagotravibhāga)為佛家重要論典。說如來藏(tathāgatagarbha),向來受漢藏各宗派佛學家重視。然而近三數十年,如來藏之說漸被忽略,有些學者竟視之為旁枝末流,斥為不成體系,如是即造成觀修大乘止觀的危機。蓋大乘止觀的觀修見地,實基於如來藏思想,漢土華嚴、天台、禪宗(甚至律宗);藏地甯瑪派(rNying ma pa)的大圓滿(rdzogs pa chen po)、薩迦派(Sa skya pa)的道果(lam ’bras)、噶舉派(bKa’ brgyud)的大手印(phyag rgya chen po),皆據如來藏思想而建立,若一旦受破,則「一乘佛教」、「不二法門」皆無建立基礎。所以討論如來藏實為關係大乘佛教存亡的大事。

筆者近年取梵藏本與勒那摩提譯本《究竟一乘寶性論》對讀,又復參考《大乘起信論》、《現觀莊嚴論》(Abhisamayālaṃkāra)等,再讀如來藏諸經,如《如來藏經》(Tathāgatagarbhasūtra)、《不增不減經》(Anūnatvapūrņatvanirdeśa)、《勝鬘經》(Śrīmālādevi)、《陀羅尼自在王經》(Dhāraņīśvararajasūtra)等,凡三十餘經論,覺勒那摩提之譯有所未安,此未必為當年譯師口授而筆錄者用詞不當所致。因取西藏俄譯師智具慧(rNgog blo ldan shes rab)所譯之《大乘無上續論釋》(Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos kyi rnam par bshad pa) 為底本,比勘梵本及勒那摩提漢譯本,重行繙譯。(按,今已又據梵本重譯,二譯足供比對。)

譯事既畢,覺有餘義,故草成本文略作探討,未當之處,尚希諸大德有以教我。所謂餘義者凡五──

1‧漢土相傳,造《寶性論》者為堅慧 (Sāramati),又或疑為安慧 (Sthiramati),而藏土一向相傳造論者為彌勒菩薩(Maitreya),造釋論者為無著論師(Asaṅga),此中關係重大,故應討論。

2‧漢土相傳本論有二譯,一為勒那摩提 (Ratnamati),一為菩提留支 (Bodhiruci,又有譯作「菩提流支」)。兩位譯師意見不合,於是地論宗乃裂為南北兩派。地論宗說如來藏,影響所及,開展攝論宗及華嚴宗,如是史實亦涉及如來藏思想,故應討論。

3‧漢土佛家深受《大乘起信論》影響,「慈氏五論」經俄譯師譯為藏文,對西藏亦生重大影響。《起信》說如來藏,五論中《寶性論》亦正說如來藏,二論見地關係到對如來藏思想的理解,故應討論。

4‧漢土唯識家所破如來藏,實僅破《起信》之「一心二門」。而依如來藏建立之大乘止觀,實依次第由「瑜伽行唯識」至「中觀」而至「大中觀」(瑜伽行中觀),此即為入不二法門(不可思議法門)次第。因知如來藏思想與唯識家之關係,實涉大乘止觀觀修,故應討論。

5‧由於西藏格魯派論典的傳入,漢土學者知中觀可分為「自續派」(Svātantrika)與「應成派」(Prāsaṅgika),而不知甯瑪派判教,僅視此二者為「粗品外中觀」,復建立「細品內大中觀」說如來藏。格魯派雖主張「應成派」為了義,然於如來藏亦不破,而近代漢土學者卻秉承格魯派之說以破如來藏,其中頗有誤解,此影響甚大。實則破者對宗喀巴(Tsong kha pa)之說既未全知,抑且斷章取義,故應討論。

上來五項討論,皆與《寶性論》有關,故標題目曰《寶性論》五題。(此用「夾註」形式寫成)

一 造論者與釋論者

《寶性論》,勒那摩提所譯具名為《究竟一乘寶性論》。然若據梵本原名,則為《分別寶性大乘無上續論》。

【註】梵文題名依 E.H. Johnston 及T. Chowdhury,他們根據 H.W.Bailey 在中亞細亞發現的梵文斷片,以及Rahula Sāṃkŗtyāyana 在西藏發現的兩本梵文抄本,整理成書,依抄本標題,定論名為──The Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra.(Patna: Bihar Research Society, 1950)。此另有高崎直道英譯本及日譯本。高崎氏的英譯題名 A Study on the Ratnagotravibhāga (Uttaratantra), Serie Orientale Roma, vol. 33. (Rome: Is. M.E.O., 1966),其序文甚有參考價值;日譯本題名《寶性論》(東京:講談社,1989)。

全論實分兩部份,一為根本論,一為釋論(vyakhya)。根本論為偈頌體,而釋論則為偈頌間以長行。

西藏《大藏經》有二譯本。題名為 Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos 者即為根本論;而題名為 rnam pa bshad pa 者即為釋論。

前者應譯為《大乘無上續論》,後者可譯為《大乘無上續論釋》。

【註】此亦有英譯本及日譯本。英譯有二:1)E. Obermiller, The Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation, Being a Manual of Buddhist Monism: The Work of Ārya Maitreya with a Commentary by Āryāsaṅga (Acta Orientalia, vol. IX, 1931);2) Ken and Katia Holmes, The Changeless Nature: Mahayana Uttara Tantra Sastra by Arya Maitreya & Acarya Asanga (Eskdalemuir: Karma Drubgyud Darjay Ling, 1979)。日譯本有中村瑞隆《藏和対訳究竟一乘寶性論研究》(東京:鈴木学術財団,1967)。

依西藏相傳,根本論為「慈氏五論」(byams pa’i chos lnga)之一,故說為彌勒菩薩所造;造釋論者則為聖無著論師,此於藏地向無異說。

【註】據E.H. Johnston,中亞斷片亦以為根本論乃彌勒菩薩所造,見 “A Fragment of the Uttaratantra in Sanskrit”, Bulletin of the School of Oriental Studies, Vol. VIII(1935-37), pp. 77-83。至於西藏二梵抄本,當然亦以彌勒為論主。

藏傳慈氏五論除本論外,餘為──《大乘莊嚴經論》(Mahāyānasūtrālaṃkāra);《現觀莊嚴論》(Abhisamayālaṃkāra);《辨中邊論》(Madhyāntavibhāga);《辨法法性論》(Dharmadharmatāvibhaṅga)。本論編次居最後。

漢傳五論則不取後三論,而代之以《瑜伽師地論》(Yogācārabhūmi);《分別瑜伽論》(Yogācāravibhāga已佚);及《金剛般若論》(Vajracchedikā-prajñā-pāramitāśāstra)。──《現觀莊嚴論》及《辨法法性論》古無漢譯,而本論漢譯則不以造論者為彌勒,由是遂有此差異。

然而據漢土相傳,則謂造論者為堅慧,未提及誰造釋論。唯勒那摩提所譯實已為本論與釋論之合譯,故已等於將釋論亦歸於堅慧名下。

【註】勒那譯本,《本教化品第一》所列即全為根本論偈頌,「本」者,即根本論或本論之意。後來刊本將此字刪去,或係未明原意之故。──梵本及藏譯《大乘無上續論釋》均難分辨根本頌與釋頌,幸賴有勒那漢譯及藏譯根本論,分辨即不為難。

勒那摩提於北魏宣武帝永平四年(梁武帝天監十年,西元511年)於洛陽主譯事。而智昇《開元釋教錄》則謂「第二譯與菩提留支出者同本」,即指本論有異譯,此事下題即將論及。

說造論者為堅慧,乃華嚴三祖法藏(賢首國師)的說法。他在《大乘法界無差別論疏》(以下簡稱《論疏》)中,謂馬鳴、堅慧立「如來藏緣起宗」,復云:「堅慧菩薩者,梵名娑囉末底。……此是地上菩薩,於佛滅後七百年時,出中天竺大剎利種。…… 是故造《究竟一乘寶性論》及《法界無差別論》等。」(大正‧四十四,no. 1838,頁63c)。

依「娑囉末底」對音,梵文應為 Sāramati。日本有學者疑堅慧或即堅意,對音不合,只可存疑。

法藏的說法,應係據提雲般若 (Devaprajñā) 所言,因為他曾參與提雲般若的譯事(見《論疏》),而《大乘法界無差別論》則正由提雲般若譯出。

西藏「慈氏五論」的說法,實亦有其根據。《寶性論》的譯師為俄.具覺慧 (rNgog blo ldan shes rab,1059-1109)。據《青史》,謂俄譯師於迦薩彌羅隨智諦 (Sañjana) 學「慈氏五論」,且謂《辨法法性論》及《寶性論》其初並未流播,後來至尊慈護 (Maitrīpa) 見有一寶塔於隙縫中放出光明,由是始覓出這兩本論典。他祈禱彌勒菩薩,彌勒現身為其講授。慈護得法後傳與歡喜名稱 (Ānandakīrti),再傳智諦,由是廣弘,並傳入西藏。

【註】見郭和卿譯,《青史》卷一(台北:華宇出版社,1988)。參考 George N. Roerich, trans. The Blue Annals, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1979), pp.347-348。並參考劉立千譯《印藏佛教史》、《土觀宗派源流》(北京:民族出版社,2000)。

慈護於佛塔發現二論之說,或可視為如來藏思想在印度曾一度消沉,若據多羅那他《印度佛教史》,則謂從無著出世到法稱弘法,這一段「六莊嚴」(·aabharana,即龍樹、提婆、無著、世親、陳那、法稱)住世時期,「有獲得密咒極大成就的諸師出世,無上乘教法只在具緣者之間流傳。」(張建木譯《印度佛教史》,四川:四川民族出版社,1988)此或即為其消沈之故。蓋無上密乘所依即為如來藏思想。若只在「具緣者之間流傳」,即難以廣弘。另一方面,瑜伽行派自陳那以後,因與印度教辯論之故,唯識學說一時成為主流,於是瑜伽行古學亦非顯學,此即導致此二論失傳。

然則本論的造論者為誰?實在很難下定論。漢藏所說皆有依據,而漢方說法且在先。

【註】法藏為七世紀中葉時代的人;慈護則為十一世紀初葉時人。

但是我們卻不能認為先出之說必屬真實,故不妨用學術觀點來研究,看彌勒、堅慧兩位菩薩,誰更堪擔當造論者的腳色。

漢土通途將彌勒視為傳出唯識學的菩薩,復認為龍樹中觀、無著唯識,這已經是牢不可破的觀念。唯識說「阿賴耶緣起」,與《寶性論》之說「如來藏緣起」彷如隔路,不可融合,因此就很難認定彌勒是《寶性論》的作者。有此成見,實是因為未傳入《現觀莊嚴論》與《辨法法性論》,所以便只能根據《瑜伽師地論》來理解彌勒學說,如是評價彌勒與無著便偏於唯識與法相,而對「彌勒瑜伽行」一無所知,當然更不知道依「彌勒瑜伽行」觀修如來藏的的「瑜伽行中觀」。

至於堅慧,他有一篇《大乘法界無差別論》傳入漢土,此論且別名《如來藏論》,論點與《寶性論》相合,至少論題的主旨一致,因此既由法藏提出,便自然順理成章,將他視為《寶性論》的論主。

【註】《大乘法界無差別論》有兩個譯本,皆題提雲般若譯,收《大正藏》,編號分別為1626 及1627。後者另有別題 ── 一名《如來藏論》。

對彌勒學,我們其實應該審慎研究。首先,彌勒的瑜伽行並非專談唯識。

【註】如《現觀莊嚴論》即說般若修證。《辨中邊論》中雖用唯識名相,然於論中判別如何為中,如何為邊,理趣一如龍樹之說中道。至於《辨法法性論》,實說「如來藏藏識」,此皆足以證明瑜伽行古學實較唯識今學為廣。

其次,唯識(Vijñānavāda)與瑜伽行(Yogācāra)並非同義詞。唯識今學是理論,所以是一門學術;瑜伽行則是依心識修證的修學,所以是次第觀行。

由是之故,唯識學雖包括在瑜伽行之內,但二者實非同義詞。在歷史上,雖有一段時期因陳那的學說成為顯學,以至將「唯識」與「瑜伽行」二詞混用,但瑜伽行實非專指唯識。

【註】近代西方學術研究亦有不少論著提出應正視「瑜伽行」與「唯識」的分別,而不應籠統視二者為同義詞。參John Makransky, Buddhahood Embodied (Albany: State University of New York Press, 1997)、Janice D. Wilis, trans. On knowing Reality: The Tattvārtha Chapter of Asaṅga’s “Bodhisattvabhūmi”. New York: Columbia University Press, 1979。

此外,如密乘之「大瑜伽」(Mahāyoga)、「無比瑜伽」(Anuyoga)、「無上瑜伽」(Atiyoga) 等「瑜伽行者」,他們雖不廢唯識,可是卻並未以唯識今學為觀修見地的極限。

【註】吉祥積 (sKa ba dpal brtregs) 在《說見次第》(lTa ba’i rim pa bshad pa)中,有一頌云──

法相乘三種

唯識與瑜伽

經部中觀師

(見沈衞榮譯吉祥積《說見次第》,收《甯瑪派四部宗義釋》附錄,台北全佛文化,2008)

將唯識師、瑜伽(行)師、經部(行)中觀師,三者均列為「法相乘」,這即是因為三者所修,均以外境與內識之間的交涉為起點,是故便名為「法相」(諸法的現象,現象界)。而行者的觀修證量,即無非是與諸法相應而了知其實相。由是可見,將唯識與瑜伽行等同,未免有點籠統。

又,此「經部中觀師」之「經部」實指般若經,而非指小乘之經部,筆者及弟子邵頌雄另有詳論,見《?瑪派四部宗義䆁》導論。

由以上兩點可知,將彌勒菩薩歸為唯識宗,實不如將他視為法相乘的瑜伽行派。這一點,在《現觀莊嚴論》(此論先由法尊譯漢,後能海重譯,但改題《現證莊嚴論》)中表現得更為清楚。

【註】能海法師在拉薩依止康薩仁波卿,專學師子賢論師 (Haribhadra)的《現證莊嚴論廣解》,一九六二年於五台山講授,記有《現證莊嚴論清涼記》(上海:上海佛學書局,1994)。

在《清涼記》中,標榜「自宗即大般若宗」(頁8),未說為唯識;強調般若「理趣分」,唯關於此分的修法則說失傳(頁10);又說「《現證莊嚴論》主要明法相次第,俗諦邊事,在各各法相上指示無生,與大經合(按,大經即《般若波羅蜜多經》)。中觀論多明法空,真諦邊事,遮止俗諦,令悟無生。」(頁11)如是,即是以彌勒教法為瑜伽行中觀教法,雖入法相乘而實非專主唯識。

吉祥積為吐蕃時期大譯師;《現證莊嚴論》的師子賢釋論,則為後弘期以來的般若觀修重要論典。西藏承接印度佛學傳統,由八世紀中葉的吉祥積,至十一世紀的後弘期,迢迢三百年,對彌勒菩薩的看法,終始未判之為唯識宗。這種傳統,顯然並非西藏人自己的傳統,實在是印度傳承。所以對於無著論師,印藏的看法均不同漢土唯視之為唯識宗。

【註】郭和卿譯《佛教史大寶藏論》(北京:民族出版社,1986)有一段文字很值得注意(頁136)──

「無著菩薩不僅對慈氏五論錄出文字,復又著作開示《現觀莊嚴論》、及般若教義的《抉擇分》、《大乘最上要義論釋》,(按,此即《大乘無上續論釋》,亦即《寶性論》)等 ……。略譯本的《明句釋》中說:阿闍黎無著雖證得三地,然為了調伏世親起見,而開示唯識。」

這種說法,即並不以唯識師視無著,其所以說唯識,實專為調伏世親而開演。這說法根據為月稱 (Candrakīrti) 的《根本中觀明句釋》(Mūlamadhyamaka-vŗttīprasannapada)。月稱的生卒年代,約為西元600年至650年,是即於七世紀初,印度論師便有這種看法。

依西藏格魯派所傳的「宗義學」(grub mtha’),認為瑜伽行中觀的特點,即為主張「究竟一乘」。勒那摩提將本論標題為《究竟一乘寶性論》,顯然是視本論旨趣即為瑜伽行中觀的旨趣。這樣說來,視彌勒為造論者,無著為釋論者,實在並非無稽的附會與依託。

【註】貢卻亟美汪波(寶無畏dKon mchog ’jig med dbang po 1728-1791)《宗義寶鬘》(Grub mtha’ rin chen phreng ba)第八章:〈說無體性的中觀宗〉,即謂「究竟一乘」為瑜伽行中觀自續派的主張(陳玉蛟譯,台北:法爾出版社,1988,頁99)。

所謂「究竟一乘」,即說聲聞、獨覺均可轉入菩薩道(同前引書)。西藏佛教餘宗派,包括甯瑪(rNying ma)、薩迦(Sa skya)、噶舉(bKa’ brgyud)、覺囊(Jo nang)等,都依循「瑜伽行中觀」,其見地與觀修的傳規,與格魯派改以中觀應成見(Prāsaṅgika-Madhyamaka)為究竟見不同;他們雖不同意格魯派宗義學中把「瑜伽行中觀」歸入「中觀自續派」(Svatantrika-Madhyamaka),但寶無畏以「究竟一乘」為「瑜伽行中觀」的主張,卻尚合「瑜伽行中觀」的傳規,以「瑜伽行中觀」實以如來藏為修證果,亦即以說「佛性」、「如來藏」、「一佛乘」等大乘經典為了義教說。依觀修的層面而言,瑜伽行中觀亦特別強調發菩提心,以究竟圓滿菩提心亦即是如來藏的現證。

甯瑪派的「大圓滿」,初傳入西藏的五續,均用byang chub sems(菩提心)為標題。(見拙〈六金剛句說略〉)後出諸續始用「大圓滿」之名。由此可見,「大圓滿」實依菩提心為見地,而菩提心即是如來藏,以如來藏具足勝義、世俗兩種菩提心且恆時雙運故。

堅慧的《大乘法界無差別論》,開頭一頌即曰 ──「稽首菩提心,能為勝方便。」此論實說如來藏,由此即可說明在印度論師心目中,菩提心與如來藏實為「法異門」,即從不同角度而建立之同義詞。

由上來所述,筆者主張應該維持印藏諸論師的說法,以彌勒菩薩為造論者,無著論師為釋論者。

然則,為甚麼又有堅慧造論的說法呢?

筆者認為,目前所傳的《寶性論》,實曾經過堅慧的增補。因此提雲般若才會說為堅慧所造。提雲般若來自西域于闐國,很可能當時西域即傳本論為堅慧所造。

【註】法藏根據提雲般若的說法,謂堅慧於佛寂後七百年出世(見前引《論疏》)。然而據玄奘《大唐西域記》卷十一,則謂德慧、堅慧二菩薩曾遊止伐臘毘國 (Valabhī)。德慧的出生年代,與世親相約,因為據玄奘說,無著弟子安慧 (Sthiramati) 亦為德慧的弟子(見《成唯識論述記》卷一),如是堅慧出生年代頂多亦只能與世親相先後,即可能為西元五世紀末,上距提雲般若來華開譯場,或早二百年左右,即無論如何均比無著為晚。這樣,他才有增補《寶性論》的可能。

至於堅慧的見地,由《大乘法界無差別論》即可知。甚至還不妨說,《無差別論》受《寶性論》的影響很大。所以說他增補《寶性論》,至少不會有見地上的衝突。可是,我們有甚麼證據說堅慧增補過《寶性論》呢?

首先,我們證明《寶性論》經過增補,然後再提出堅慧增補的證據。

現在先談第一點──

由互相比勘可知,勒那摩提繙譯時所據的梵本,與晚近發現的梵文抄本及藏譯本均不同,而藏譯與梵文抄本則全同。所以我們可以說,勒那摩提所據的梵本,實為較早時期的流通本;而西藏俄譯師所據,則為後期的流通本。兩本相差三百餘年(以下分別簡稱二譯為「漢譯」與「藏譯」)。

它們的差別,不但根本論頌有所不同,即釋論偈頌亦有所不同(以下分別簡稱為「論頌」與「釋頌」)。

現在先談論頌的差異。(詳細差異,筆者於重譯時已作校勘,見拙《寶性論新譯》「校勘記」。如今且大略而談。)

漢譯 《寶性論》實為《無上續論》與《無上續論釋》的二合一。其卷一即是根本論,而卷二以下則為釋論。原則上,釋論應全部包含論頌,可是就漢譯本身比較,情形卻並不如此。下表即示其數目差異──

論頌 釋論中的論頌

本教化品第一 18頌 全缺

本佛寶品第二 4頌 4頌

本法寶品第三 4頌 4頌

本僧寶品第四 6頌 6頌

本如來藏品第五 26頌 26頌

本煩惱纏品第六 60頌 6頌

本為何義說品第七 4頌 4頌

本菩提品第八 26頌 26頌

本功德品第九 38頌 38頌 (唯次第不同)

本佛業品第十 73頌 7頌

本校信品第十一 41頌 41頌

此中相異最大的為第六品及第十品。因為在第六品中,論頌說如來藏九喻諸頌,於釋論中全缺;第十品中,論頌說譬喻者亦全缺。可是若跟藏譯比較(今傳梵本同),則漢譯所缺譬喻諸頌在釋論中大致上齊備。它們的數量共有一百二十頌之多。

這種情形可以解釋如下──

原來的論頌本,對所說的譬喻本無解釋,所以後來造釋論的人才用釋頌來解釋種種譬喻。但在釋論出現之前,亦必已有一些偈頌流行,用來解釋這些譬喻,這情形,在經論傳播中常有出現,例如《如來藏經》、《入楞伽經》的傳播,都有這種情形。於是便有人將這些流行的偈頌結集為一百二十頌,加入論頌本中,這種增補的情形亦很常見。可是一旦出現了釋論本,對種種譬喻已用釋頌來解釋,這增補的一百二十頌便會覺得重覆,因此勒那摩提所依的梵本釋論,便未收入,以免重複。這應即釋論本的早期流行形式。

到了後來,卻有人以為是釋論中未包含全部論頌,有點不妥,因此便加以編次,將所缺論頌(其實是後增論頌)全部依次第排列收入釋論,卻刪去若干意義太過重複的釋頌(所刪其實不多,見筆者上述《校勘記》)。俄譯師當時所據的梵本即是如此,是為後期梵本的流傳狀態。

假如這說法成立的話,那麼,《寶性論》實在經過兩次改動,一為增補,一為編次。增補一百二十頌的人,可能即是堅慧;而編成後期梵本形式的人,則可能是慈護。

【註】俄譯師具覺慧所據的梵本,為慈護所傳,見前說。既然他所據者為編次整理本,則編次的人自然可能是初傳此本的慈護。

然而堅慧實亦同時增補過釋論。證據是,其中有些釋頌與他所造的《法界無差別論》同義。可以舉出一些例子來比較(以下簡稱「堅慧頌」及「釋頌」)──

信為其種子 般若為其母

三昧為胎藏 大悲乳養人(堅慧頌,依提雲般若譯)

大乘信為子 般若以為母

禪胎大悲乳 諸佛如實子(釋頌,依拙梵本新譯)

釋頌是說,由信、般若、三昧、大悲等四種大乘對治法,可得無上清淨法身,堅慧頌與此完全相同。

不淨眾生界 染中淨菩薩

最極清淨者 是說為如來(堅慧頌)

不淨與染淨 及圓滿清淨

次第相應者 凡夫菩薩佛(釋頌)

釋頌說觀修如來藏的三種差別,分別說眾生、菩薩、佛。堅慧雖說為菩提心的份位差別,實則完全相同,因為菩提心、如來藏、大圓滿見,三者同義。

三昧總持法 甘雨隨時降

一切諸善苗 因此而生長(堅慧頌)

具智與悲虛空住 滅與不滅無所執

禪定總持無垢水 佛云清淨穀物因(釋頌)

釋頌是說由「禪定總持」能生起清淨,堅慧頌則說由「三昧總持法」能令一切善苗生長,這是說如來藏事業九喻之一,喻為如雲,由此證明堅慧頌實在是套用《寶性論》的比喻。

以上略舉三例,可見二者同一意趣。其實除此三例之外,還可以舉出許多例子,故可說此等釋頌有可能為堅慧增入。

由是後期《寶性論》傳本,可說為──彌勒造論;無著釋論;堅慧增補;慈護編次。此即今傳梵本,亦即藏譯之所據。至於漢譯所據早期梵本,只未經慈護編次,而已經堅慧增補。

再就慈護於佛塔中見光明而取得本論及《辨法法性論》的傳說來看,則早期梵本流傳實已沈寂,至慈護後,其編次本始廣泛流行。

上來所言,未必是懸解,若就《寶性論》傳播史實而言,即使是懸解亦未可說為無據。將來若能發現更多文獻資料,相信此懸解必可成為定說。

二 勒那摩提與菩提留支

漢傳《寶性論》題為勒那摩提所譯,然而唐智昇《開元釋教錄》卷六,卻有異說,謂菩提留支另有譯本。

【註】《開元釋教錄》記勒那摩提譯事云──《究竟一乘寶性論》四卷。夾註:亦云《寶性分別大乘增上論》(「大」原誤為「七」)。或三卷、或五卷。於趙欣宅﹝譯﹞出。見《寶唱錄》。第二譯與菩提留支出者同本。

其後又記菩提留支譯事云──《寶性論》四卷。夾註:或五卷。初出與寶意出者同本。已上並見《長房錄》及《內典錄》。(大正‧五十五,no. 2154,頁540a至541b;此云寶意,即勒那摩提。)

復記:勒那摩提於洛陽開譯場,沙門僧朗、覺意、侍中崔光等筆受,「當翻經日於洛陽殿內,菩提留支傳本,伏陀扇多參助」,可是後來三位譯師以意見不合,竟至不相往來,於是宣武帝便命他們各自翻譯。「所以《法華》、《寶積》、《寶性》等論各有二部耳。」(大正‧五十五,頁540b)

如上所記,似覺混亂,既云後來各自翻譯,何以勒那的「第二譯」竟又會跟菩提留支「同本」?然則今傳的譯本,到底是第一譯抑第二譯?

其實這記載混亂很容易弄清。所謂第一譯,應即指今本卷一,亦即根本論;第二譯,則為今本卷二以下,亦即釋論。這樣說來,即根本論為勒那摩提獨力繙譯,釋論則跟菩提留支合作繙譯(所謂「同本」)。

在《大唐內典錄》中,亦有同樣的記載。記菩提留支譯《寶性論》四卷;復記勒那摩提譯《究竟一乘寶性論》四卷。且云:「初菩提留支助傳,後相爭別譯」。(大正‧五十五,no. 2149,頁269c)

【註】此明記勒那摩提所譯為四卷本,菩提留支所譯亦為四卷本,應即今本卷二至卷五。至於卷一,則必為二人相爭之後,勒那摩提復自行譯出根本論,以求取勝菩提留支。釋論部份雖說是二人合譯,分手之後,勒那摩提亦一定據己意改動譯筆。

至於兩位譯師的相爭,不在於繙譯《寶性論》,而實在繙《十地經論》之時。後來各自翻譯,乃成兩本,由光統律師據梵本將之合而為一,即今傳譯本。

【註】法藏《華嚴經探玄記》卷一:又,世親菩薩造《十地論》,編釋〈十地〉一品(按,即《華嚴經‧十地品》),魏朝勒那三藏及菩提留支於洛陽各翻一本,光統律師自解梵文,令二三藏對御和會,合成一本,現傳者是。(大正‧三十五,no. 1733,頁122b)

然則二人相爭之點到底如何?則一向未見有明文記述,於《探玄記》中只微露消息。

【註】同上記云:一、後魏菩提留支立一音教,謂一切聖教唯是如來一圓音教,但隨根異,故分種種,如經一雨所潤等。又經云:佛以一音演說法,眾生隨類各得解等。…… 三、後魏光統律師承習佛陀三藏,立三種教,謂漸、頓、圓。(大正‧三十五,no. 1733,頁110c)

這位光統律師所承習的佛陀三藏,當即為起初在洛陽殿內合作譯經的伏陀扇多(Buddhaśānta),即佛陀扇多,意譯佛定或覺定。

大概當時三位譯師意見不合,唯以勒那及菩提二人爭得厲害,而伏陀則較溫和。

《探玄記》中所說的「一音教」(一圓音教),即是「究竟一乘」。當然跟伏陀扇多的三乘教不合。可是關於勒那摩提的觀點,《探玄記》卻隻字未說。然而由其將《寶性論》題名為《究竟一乘寶性論》,則可窺知他亦屬於瑜伽行中觀派,主張究竟一乘。所以他們兩人的相爭,是瑜伽行中觀派的派內爭異。

瑜伽行中觀對於如何認識心識體性這一問題上有岐異,是故分為兩派,一為「隨順真相唯識」,一為「隨順假相唯識」。至於「隨順假相唯識」,又分為兩派,一為「隨順有垢假相唯識」,一為「隨順無垢假相唯識」。

【註】格魯派的宗義學,將「瑜伽行中觀」歸入「中觀自續派」,復定義「瑜伽行中觀自續派」為「主張有自證分而不承認外境的中觀宗」(依陳玉蛟譯貢卻亟美法波著《宗義寶鬘》,台北:法爾出版社,1988年),復謂──

瑜伽行中觀自續派又分二支:一、隨順真相唯識的中觀派(rnam-bden-pa dang mthun-pa’i dbu-ma),﹝二、﹞隨順假相唯識的中觀派(rnam-brdzun-pa dang mthun-pa’i dbu ma)。前者如:寂護、蓮花戒、聖解脫軍。後者如:師子賢論師、傑大里、喇瓦巴。其中,傑大里隨順「有垢假相唯識派」,喇瓦巴隨順「無垢假相唯識派」。(陳玉蛟上揭譯著,頁96-97)

然而這安立卻與教法史不符。概言之:一)於印度佛學,「應成」(Prāsaṅgika)與「自續」(Svātantrika)僅為月稱(Candrakīrti)與清辯(Bhāvaviveka)兩位中觀師的不同論辯方式,而非中觀的兩個宗派。藏傳佛教亦直至十四世紀才開始把中觀宗分成「應成」與「自續」二派,然「瑜伽行中觀」卻最遲於七世紀已於印度成熟及廣傳,是故納「瑜伽行中觀」為「中觀自續派」的一個分支,即不符史實(有關西藏宗義學自八世紀至十四世紀的發展,參邵頌雄撰《甯瑪派四部宗義釋》的導論,收本叢書系列);二)所謂「假相」與「真相」,實指瑜伽行派「古學」與陳那以後的「今學」二者所指的宗見。「假相」的梵文為nirākāra(或譯「無相」、「虛相」),「真相」的梵文為sākāra(或譯「有相」、「實相」)。依據日本學者沖和史的研究,「無相唯識論的理論,是認為知覺相是『非實在』的並且是『虛偽』的。……惟有絶對不會被排斥的『心的光輝』才是真實的」,而於真相唯識,則主張一切心識「知覺相」都是「不能夠否定的『實在』」。(見李世傑譯《唯識思想》(台北:華宇出版社,1985)第六章)。這亦即如敦珠法王所言──

實相派認為,眼識緣青色時,青色如實顯現為青色;假相派則認為青色顯現之類一切法,於外境或心識中皆無實體,故較實相派稍勝,以此實許除識外別無其他實法,因無明習氣增益,心識無明始污染及執着諸顯現。(見拙譯《四部宗義要略》,收本叢書系列《九乘次第論集》附錄)

因此,「假相派」與「真相派」的分別,其實亦即是瑜伽行派中承許「如來藏」抑或「唯識」為自宗了義見的分別,亦即是安慧與護法唯識學說的分野。因此,《宗義寶鬘》中謂寂護、蓮花戒等隨順真相唯識,而獅子賢等隨順假相唯識,實無根據,且與此等論師的著作中所許的宗見不合。

假相唯識的「無垢派」與「有垢派」,分別在於心性有無污染。若認為當心緣外境之時,心識雖起妄執,而心性卻不受污染者,為「無垢派」;反之,若認為心性受污染者,為「有垢派」。

然則,勒那與菩提二人,到底在宗義上屬於那方面的相爭呢?

據道宣《續高僧傳》卷七,因二人的爭論,以致「地論宗」分成南北兩派。承勒那摩提之說者為「相州南道」;承菩提留支之說者為「相州北道」。

南道的傳人為慧光,即前面提過的光統律師,他起初跟伏陀扇多出家,後來改宗勒那摩提;北道的傳人則為道寵。至於「相州北道」派的著作,則已全部佚失,然依南道派門下的著作可知,南道以傳習《湼槃》、《維摩》、《勝鬘》等經為主,故知其主張如來藏;北道主《攝大乘論》其後與真諦建立的攝論宗合併。由是推斷,勒那摩提屬於「隨順假相唯識無垢派」的瑜伽行中觀;而菩提留支則屬於「隨順假相唯識有垢派」。

【註】隨順假相唯識無垢派者,說如來藏為自性清淨心;隨順假相唯識有垢派者,認為心性可受污染,故亦着重阿賴耶緣起,即一切法皆依阿賴耶而緣生。

這樣一來,於譯《寶性論》時當然有衝突。蓋本論實說自性清淨心,而非說阿賴耶,勒那豈能隨順菩提留支?

關於勒那摩提,雖未見其著述,然若據其門下南道派諸師的著作來看,則可見勒那所傳的如來藏思想,雖為隨順假相唯識無垢派的瑜伽行中觀,唯卻屬「他空」見,即以如來藏為實有的本體,且說眾生生而具足自性清淨如來藏而且顯露。

【註】南道派的慧遠,在《大乘義章》(卷三)中說八識,謂阿賴耶識有八名:藏識、聖識、第一義識、淨識、真識、真如識、家識、本識,故說阿賴耶為「真常淨識」。(大正‧四十四,no. 1851,頁524。)

由是即可見勒那所傳,實為一切法空,而自性清淨如來藏則不空。說為不空,以真常故。因此慧遠說:「阿梨耶者,此方正翻,名為無沒。」此語有二義:無沒故真、無沒故常。因此便說其體性無可破、無所立。

慧遠於《大乘義章》復云──「真﹝識﹞中分二,一、阿摩羅識,此云無垢,亦曰本淨,就真論真,真體常淨,故曰無垢,此猶是前心真如門;二、阿梨耶識,此云無沒,即前真心,隨妄流轉,體無失壞,故曰無沒」(大正‧四十四,頁530b);此所謂「真識」者,慧遠說即「所謂第八如來藏心」(頁638b)。「體不失壞」自為真常。

然而既立「第八如來藏」,立刻就引起了修道的問題。因為只能說成是無明與真如互相熏習,即無明熏真如而成染,真如熏無明而成淨。這說法當然受到唯識家的反對,因為唯識說種子熏習,《起信》若未立種子,自不能說熏習;至於說阿賴耶識卻說到心之體性無可破、無所立,那是對如來藏「不增不減」的誤解,亦非中觀家所可同意。──此二點將另題詳說。

復次,說阿賴耶為無沒識,生死不失沒,無誤,可是當說阿賴耶即自性清淨心時,謂其生死不失沒,則誤,這樣一來,便即等於說如來藏生而即便顯露(因為不沒)。

釋迦說眾生都有如來藏,非謂如來藏為實體,亦非謂其生而即具現,只是說如來法身具在而不成顯現,但顯現為藏識,即阿赖耶識。

【註】《如來藏經》云:「佛見眾生如來藏已,欲令開敷為說經法,除滅煩惱,顯現佛性。」

又云:「以善方便隨應說法,滅除煩惱,開佛知見。」

復云:「故以方便如應說法,令除煩惱淨一切智,於世間為最正覺。」(依佛陀跋陀羅譯,大正‧十六,no. 666,頁457-458)

如是等等,釋尊反覆宣示,除滅煩惱後的心性始名為佛性、佛知見、一切智,此即是如來藏。

所以如來藏並非本體──絕不是有一本體名如來藏(自性清淨心)為煩惱所纏,可是本體卻不受污染。

質言之,如來藏只是心識不受煩惱污染時的狀態;受污染的狀態則名為阿賴耶識(藏識)。《楞伽》說「如來藏藏識」,即是此意,因為眾生心識可呈現為如來藏的境界(如修深止觀的菩薩及佛),亦可呈現為藏識的境界(如凡夫心識)。然而,藏識之所以形成,則實為如來藏的自顯現。以如來藏為智境,可說為佛的法身,法身以大悲周遍故自顯現為一切界的識境,因此,凡夫的識境實為智境上的自顯現(不是智境本身自顯現)。故便統名之為「如來藏藏識」。(詳見本書〈如來藏體性與觀修──《入楞伽經》與《寶性論》合論〉)

這個意趣,於《大集大虛空藏菩薩所問經》卷第八中,說得很清楚。經云──

「夫心者是緣生法,譬如染纈,或處受色或處不受。有情心所(有情的心識狀態)亦復如是,或起煩惱或復不起。…… 菩薩由證此法門,不為一切諸煩惱之所污染,亦不思惟此清淨法,以不思故,則滅一切尋伺緣慮,證清淨性;由證清淨,則超魔境;以超魔境,則安住佛境;以住佛境,則超有情境入不動法界;以入不動清淨法界,則入平等無差別境,則名一切智智。」(依不空譯,大正.十三,no. 404,頁643b)

所以一切都是境界(狀態):魔境、佛境、有情境、不動法界、平等無差別境、一切智智皆是。故經中但言「境」,而未說之為體,因境界即無體無自性。

復次,《勝鬘經》中亦云──

「世尊,若復過於恆沙如來菩提智所應斷法,一切皆是無明住地所持、所建立。譬如一切種子皆依地生,建立增長。」(依求那跋陀羅譯,大正‧十二,no. 353,頁220b)

這即是說,煩惱依習氣(無明住地)而建立。所以若知習氣無自性,則其所持所建立的煩惱亦無自性。以無自性故,即實不能污染心識。──說為「自性清淨心」,即基於此。但「自性清淨心」亦無自性,此已見前引《虛空藏經》說。

經復云:「如來藏者,是如來境界。」(同前引,頁221b)

說為「境界」,即是佛的智境。因此釋尊實從未說過如來藏是真實的本體。

又云:「斷、脫、異、外有為法依持建立者是如來藏。」(同前引,222b)

所謂「斷脫異外」,即是如來藏這種智境,實非有為法所依持建立的習氣,是即不受煩惱所染,不執一切由因緣生起的有為法為實有。如是種種,皆未嘗說之為真實本體。

是故我們只能說,眾生皆生而具足不受污染,本來清淨的心性(能起不受污染的智境),此即「眾生皆有如來藏」之意。非謂有一本淨的真實本體為眾生具有;亦非謂如來智境上有識境自顯現,此智境為識境本體(只能說智境具識境的本性)。

此如《不增不減經》云──

「舍利弗,即此法身,離一切世間煩惱使纏,過一切苦,離一切煩惱垢,得淨、得清淨,往於彼岸清淨法中,到一切眾生所願之地,於一切境界中究竟通達,更無勝者。離一切障、離一切礙,於一切法中得自在力,名為如來應正遍知。」(依菩提留支譯,大正‧十六,no. 668,頁467b)

心識不為所染,便即是「離」;心識有所超越,便即是「過」;心識不執一切境界(如苦樂等),便即是「究竟通達」。是故說為「離一切障、離一切礙,於一切法中得自在力」。這很顯然即指如來的智境。

可是勒那摩提則執如來藏為真實本體,且視之為生而自顯現,所以在繙譯《寶性論》時,便時有用詞不當之處。

【註】試略舉數例──

1《佛寶品第二》:「佛體無前際 ……」。譯為「佛體」不當。梵文 buddhatva,藏譯 sangs rgyas nyid,是「佛性」義,非指佛之本體。

2《法寶品第三》:「愚痴凡夫不如實知、不如實見一實性界。」此「一實性界」,於梵文為eka-dhātu,藏譯作 khams gcig,直譯為「一界」或「一性」,指如來藏,故可意譯為「一如界」。若譯為「一實性界」,則已誤認為真實本體。

3同上:「以不取相故,能見實性。如是實性,諸佛如來平等證知。」第一個「實性」,梵文作 bhūta,藏譯為 yang dag pa。實指「真實」,亦可意譯為「本有」;第二個「實性」,梵文作 dharma,即「法」。若依梵藏本,此句應譯為──「以不見如是相與因,即能見本有,故如來圓滿證知一切法平等。」依勒那譯,則易誤解如來藏為佛證知的「實性」。

4《身轉清淨成菩提品第八》:「向說轉身實體清淨 ……」。此句完全離開梵藏本文義。梵藏本於本句實云「如來性於圓滿清淨境界中極清淨見無差別性相」,無「轉身實體」之意。

如是略舉數例,即可知勒那摩提執如來藏為實體。由是影響及地論南道派,從而影響及華嚴宗。

視自性清淨心為實體,是《大乘起信論》的觀點,地論師及華嚴師皆受其影響。與對《寶性論》的誤解一旦合流,於是「一心」便被視為真常,入「他空」(gzhan stong)見。

【註】例如慧遠,在《大乘起信論義疏》卷上之上中言:「心真如者是第九識,全是真,故名心真如;心生滅者是第八識隨緣成妄,攝體從用,攝在心中生滅。」(大正‧四十四,no. 1843,頁179)

此即說「一心二門」。然而卻將如來藏視為第九識,是心真如門;第八識有生滅心,是心生滅門。由是《大乘義章》說「眾生自實如來藏性,出生大覺與佛為本」(大正‧四十四,頁472a)。明言如來藏「實性」。

類似的情形在西藏亦曾出現,即主張「他空」的覺囊派 (Jo nang pa)。此派後來受到西藏格魯派的評破。宗喀巴大士用應成派說破「他空」,且視應成說的「自空」為了義。連帶所及,凡主如來藏說的學派都受到懷疑,例如甯瑪派的「大圓滿」。──「大圓滿」以如來藏為「大中觀」,為了義;應成見則是粗品了義。

【註】見敦珠法王《四部宗義要略》,拙譯《甯瑪派四部宗義釋》(台北:全佛文化,2008)。

又參劉立千譯《土觀宗派源流》及S.K.Hookham, The Buddha Within.(Albany: State University of New York Press, 1991)。

宗喀巴大士及格魯派學者的論著,經法尊譯師迻譯傳入漢土,印順法師即受其影響,判「真常唯心」為不了義,其破,亦即格魯派之破「他空」,未知寗瑪派的如來藏了義說,亦未知他空見實可開許。

【註】於《中觀今論》中,印順法師指出:「真常者則說妄心也空,而清淨本體不空。」(頁261)此即由定義為真常而破「他空」。

然而如來藏實非本體「真常」。依甯瑪派所傳,自俱生喜金剛 (dGa’ rab rdo rje, 55 – ?) 以來,諸續僅以如來藏為本智境界,不視之為真常本體。故離「自空」(rang stong)、「他空」(gzhan stong),稱為「了義大中觀」(nges don la dbu ma chen po),此即不受格魯派之所破。勒那摩提所持為他空見,由是其所譯《寶性論》便時有他空見色彩。

關於自空及他空、離邊、了義大中觀的問題,將另題討論。此處僅就兩位譯師的爭論所涉及見地問題,點出此中關鍵。

三 《起信論》與他空見

清末民初之交,日本學者松本文三郎、望月信亨、村上專精等,發動考證《起信論》的風潮,認為此非馬鳴菩薩所造,實為「支那撰述」。反對者則有常盤大定、羽溪了諦,雙方激戰,前後糾纏十八年。

其後我國學者亦發起討論。

【註】故友張曼濤於其所編《現代佛教學術叢刊》第三十五冊之〈編輯旨趣〉中,綜述此次論戰云──

由梁啟超首先發難,理論大致與望月信亨相似,否認《起信》是馬鳴的著作,不僅否定是馬鳴的,也否定是印度的,他認為是梁陳間中國人的著作,當然他的立場雖是否定,但對《起信》的價值仍是肯定的,肯定是中國人一本最了不起的佛學著作。可是到了南京支那內學院一派的手裡,則問題更加嚴重了,他們認為《起信》不僅不是馬鳴的東西,且不是佛教的東西,而詆為附法外道的,這就是從唯識立場,而對《起信》所作的最嚴厲的批判。為反對此立場,起而替《起信》作辯護的,便是太虛、章太炎、唐大圓等此一派……此一辯論,一直到了五十年代仍有迴波盪漾,此即太虛大師的後人印順法師作的《起信平議》,和歐陽(竟無)門下的呂澂所發表的《起信與禪》。印順法師的「平議」…… 他從大乘佛法三系中來抉擇《起信》乃是佛教的,不過屬於真常唯心,與虛妄唯識的立場不同而已,因而平定了內學院派的強烈反《起信》的意見。不過到呂澂的《起信與禪》,以其代表內學院一派的意見來說,則也可說是緩和多了。他的看法是,現在流通的《起信》乃是禪家對於舊本的改作,思想內容則與《楞伽經》有關。……

初時中日雙方學者的討論,都未留意及西藏方面的論著。後來法尊法師迻譯了一些格魯派的論典過來,說「中觀應成派」義,然後才有印順法師的著述,判《起信》為「真常唯心」。然而印順法師卻未提到西藏的中觀學派有「大中觀」一派,而此派又分為「了義」、「離邊」與「他空」三家,分別以甯瑪派(rNying ma pa)、薩迦派(Sa skya pa)及覺囊派(Jo nang pa) 為代表。

以是之故,印順法師研究「如來藏」思想便欠全面。他以《起信論》的思想概括如來藏思想,更根據勒那摩提的《寶性論》譯本及用之來理解如來藏系列經典,由是判「如來藏」為「真常唯心」,乃佛不了義說,甚至進一步認為具外道色彩。這一批判,實在動搖了華嚴、天台、禪宗的地位。因為他們的理論,都以如來藏思想為基礎。

【註】參考印順法師《印度佛教思想史》、《如來藏之研究》等(台北:正聞出版社)。

過去由於格魯派主自空的影響,「他空」論典幾同禁書,近年情勢改異,噶舉派一些喇嘛公開在歐美宣揚「他空見」,加上中國大陸於四川、青海一帶調查覺囊派寺院,且迻譯該派文獻,於是關於他空派種種便所知漸多,主他空見的覺曩派於今亦可公開弘法,由是學者即不限於由批判文字來加以瞭解。如是而知西藏大中觀他空見,便即是印度的隨順真相唯識瑜伽行中觀師的他空派,亦即勒那摩提的一派。

【註】可參考的書籍計有──

蒲文成、拉毛扎西著,《覺囊派通論》(西寧:青海人民出版社,1993);許得存,〈川青兩省藏區覺囊派寺院調查〉,收《世界宗教研究》第二期(1991);許得存,〈多布巴及其《山法了義海論》〉,收《中國藏學》第二期(1992);許得存,〈覺囊派他空思想淺論〉,收《西藏研究》第一期(1993);許得存,〈藏傳佛教「自空」、「他空」思想評析〉,收《佛學研究》第四期(1994);許得存譯,阿旺洛追扎巴著《覺囊派教法史》(拉薩:西藏人民出版社,1993);劉立千,《藏傳佛教各派教義及密宗漫談》(北京:民族出版社,2000);以及覺囊派現代法王健陽樂住(’Jam dbyangs blo gros)的多種著作。外文则有S.K. Hookham, The Buddha Within(Albany: State University of New York Press, 1991);Kenpo Tsultrim Gyamtso, Progressive Stages of Meditation on Emptiness(Stephen Zangmo, trnas.)(Oxford: Longchen Foundation, 1986);Cyrus Stearn, The Buddha from Delpo (Albany: State University of New York Press, 1999)

可惜這些論著未有比較漢土華嚴、天台與藏傳覺囊派「他空思想」之異同,亦未詳論甯瑪派「大圓滿」的「了義大中觀」見與覺囊派「他空大中觀」的差別。

照覺囊派所言,「自空」為不了義,「他空」始為了義。他們將源頭追溯到龍樹。謂龍樹所造「理聚六論」說自空不了義,唯於「讚歌集」則說他空了義。

【註】「理聚六論」即《中觀論》、《寶鬘論》、《迴諍論》、《七十空性論》、《精研論》及《六十頌如理論》。

「讚歌集」一般指《四讚歌》(Catuḥstava),包括《出世間讚》(Lokātītastava)、《無等讚》(Niraupamyastava)、《不思議讚》(Acintyastava)及《勝義讚》(Paramārthastava)等四篇。《四讚歌》仍有梵本傳世。參Chr. Lindtner, Master of Wisdom (Berkerley: Dharma Publishing, 1997),頁158-171及236-247。此外,龍樹所造讚歌,尚有《法界讚》、《三身讚》等。邵頌雄已將八篇龍樹讚歌全部譯出,结集為《龍樹讚歌集密意》(台北:全佛文化,2015)。

然而他們更尊崇無著,認為「慈氏五論」皆說他空見。由是亦說世親論師為他空派。不過最值得注意的是,據上揭《覺囊派教法史》,於世親之後的印度傳承即為「恆河彌底尊者」。此即前曾提及的慈護。《覺囊派教法史》說他「恢復了從很早以前泯滅的微妙難解的大仙﹝善﹞道,使如來經藏格言獅子之巨大聲音重新響起。」

【註】此句在《覺囊派通論》中則作:「當精深難證的大善道如來藏善說獅子言長期泯滅後,復由剛噶麥智重新弘顯廣大。」──此中剛噶麥智即「彌底」(Maitrīpa) 之異譯。

這一點非常重要。慈護的生年為西元1007年(依S.K. Hookham 引),若云在他以前「如來藏善說獅子言」已「長期泯滅」,那即是說,於唯識興起之後,如來藏思想在印度曾有一段時期受忽視。而所謂見佛塔光明發現《寶性論》、《辨法法性論》,則為中興如來藏思想的傳說。

不過覺囊派的說法卻有兩點值得討論:第一,在世親至慈護這段期間(暫定為西元四世紀末至十一世紀初),漢土的如來藏思想正逐漸開出燦爛的花朵,尤其是七世紀時,華嚴思想大成,此實由於如來藏經論陸續譯出之故,足見這派系其實並未「泯滅」,否則何以尚有譯師會傳譯這一系列經典?

第二,慈護所傳實非只限於「他空見」。

關於第一點,近代歐美學者已注意到漢土地論宗、華嚴宗及天台宗的如來藏思想,且有學者認為極可能由於中印交通而傳回印度,因而影響到印度學者的思想,發展而成為「他空派」。

【註】見S.K. Hookham 及其所引資料。又可參考日本學者高崎直道的有關論著提到華嚴三祖法藏的如來藏思想。(法藏的思想,繼承《起信》及《大乘法界無差別論》,屬他空見。)

此外,傳說唐玄奘法師曾應西域的要求,譯《起信》為梵文,反哺印度。此未知是否屬實?然亦可見當時漢地的如來藏思想確曾對印度發生過一些影響。

關於第二點卻須詳述。據《青史》,由慈護所傳下來的《寶性論》實分二派,一為俄派,即俄‧具覺慧(rNgog blo ldan shes rab, 1059-1109)所傳;一為贊派(Tsan lugs),即贊‧喀沃且 (Tsan kar bo che, 1026-?)。此中俄派屬離邊大中觀,而贊派則為他空見大中觀,故喀沃且亦被視為覺囊派傳承祖師,列為「顯教他空傳承」的第八位。

【註】有關「他空大中觀」的傳承,參S.K. Hookham上揭書,頁152-153。

另外,《覺囊派教法史》以無著為第一位傳承祖師。且說「彌勒法是從究竟佛義、不退還了義教法著成的,非常明確地提出了他空大中觀的見修。無著論師掌握了彌勒佛的全部精神……」(頁5-6)。這說法,唯識學者當然不會同意,可是甯瑪派卻不完全反對這個說法(以下即將論及此點),這就是因為甯瑪派認可俄譯師的「離邊」觀點,而且亦認可贊譯師的「他空」觀點。

為甚麼同一師承卻有兩種不同的見地呢?如據《青史》,則知俄譯師為智諦的親傳。喀沃且則因不通梵語,而由智諦的弟子歡喜金剛(dGa ba’i rdo rje)傳授 ──這位歡喜金剛是西藏人,曾回西藏傳他空見的密法,後來又返回迦濕彌羅。(見《教法史》)

或曰:歡喜金剛既為智諦的弟子,那麼即使由他傳授,亦不應與師說有異。

這便正是問題關鍵之所在了。

原來印度密乘論師的傳授,一向分「經說部」(bshad rgyud)與「成就部」(grub rgyud)兩個傳承。俄譯師得自智諦者為「經說部」,歡喜金剛得自智諦者則為「成就部」,二者可見地不同。

這可以舉岡波巴(sGam po pa, 1079-1153)為例──

岡波巴為慈護尊者傳下來的嫡系,兼領大手印觀修傳承、《寶性論》教授及觀觀修三部傳承。(比較起來,俄譯師則只得《寶性論》教授傳承、喀沃且則得《寶性論》觀修傳承。見 S. K. Hookham 引西藏所傳的傳承系統表:pp.152-153。

在《青史》第八輯中說:「﹝岡波巴﹞對合乎密宗法器諸人則示方便道,對雖未能灌頂然而合般若波羅蜜多法器諸人,則傳播大手印教授……」(郭和卿上揭譯書,第二卷,頁92)──此中所謂「方便道」即大手觀修,須經灌頂始予教授,而大手印教授僅屬見地教授(據續部所說之見地),故不須灌頂。

關於這規矩,可從《青史》、布頓(Bu ston)《佛教史大寶藏論》等西藏史書得知。而且可以說,此傳統一直保存至今日,迄未改變。

因此關於智諦所傳,開為兩種不同見地,便亦可以瞭解。此實分為方便道的「大手觀修」,及般若波羅蜜多的「大手印教授」二系。此即分續部、修部。若依S.K.Hookham 所說,則岡波巴的教授,「經說部」依離邊見,「成就部」依他空見。以不同見地作不同教授,乃屬傳統。

現在回過頭來,看此系上世的傳授,俄譯師所得者既為「經說部」,自然屬於離邊見,而喀沃且既由習「成就部」的歡喜金剛傳授,因此所得的便是他空見。

《寶性論》的兩派傳承,見地岐異,一般人或許會覺得奇怪,但實際上即是見、修兩部的見地不同,卻是很平常的事。

例如甯瑪派的「九乘次第」,每一次第即有一次第的見地,據之以作觀修時的抉擇與決定,由是得現證。而下次第的現證果(證量),即成為觀修上次第的見地(基)。

【註】見H.H. Dudjom Rinpoche, The Nyingma School of Tibetan Buddhism,說九乘差別部份,見拙編《九乘次第論集》。筆者於《四法寶鬘》導讀中亦有詳細說明。(收《佛家經論導讀叢書》,台北:全佛出版社。)

蓋以實際觀修而言,行者根本不可能持「離邊」或「了義」大中觀而下手。所以甯瑪巴教授的大圓滿「加行」(sbyor ba),由執我而漸修至無我,其抉擇與决定的次第,即已統攝小乘說一切有部、經量部、唯識、中觀、他空見大中觀、離邊見大中觀等,而最後的「直指教授」(ngo sprod),才示之以大中觀了義見。並不是因「大圓滿」以了義大中觀為見地,便全部觀修都根據這見地來作抉擇與决定。

如是,我們可以說覺囊派的「他空見」,實與甯瑪派、噶舉派同源,只是他們執着「他空」為了義,反認為「離邊」、「了義」為不了義,恰與甯瑪派的觀點相反。甯瑪派僅視「他空」為加行中一次第的見地,行者須憑直指「了義」始能證「大圓滿」。

【註】有關甯瑪派對「他空大中觀」的抉擇,可參考不敗尊者(Mi pham rgya mtsho)《獅子吼廣說他空》(gZhan stong khas len seng ge’i nga ro),收入《如來藏二諦見》(台北:全佛文化,2007)。不敗尊者論著,別有John Pettit的英譯本,收入Beacon of Certainty (Boston: Wisdom Publications, 1999),頁415-427。

據《青史》第六輯,俄譯師曾說過這樣的話:「此如來藏雖說為勝義諦,然而勝義諦不僅不是文字言說和了知的真實境,就連貪欲之境也不是。」(引自郭和卿上揭譯著)。

這段說話,是針對阿闍梨帕巴(Ācārya phyā-pa),因為帕巴雖承認「遮止諸有法為實有」即勝義諦,卻亦許文字言說所了知分別的決定為勝義(參G.N. Roerich, The Blue Annals),而俄譯師卻謂勝義諦非文字語言所可表達判別,蓋此乃諸佛內自證境界。由是可知俄譯師所傳者,為離邊大中觀見,亦與甯瑪派的了義大中觀無違。

因此覺囊派的說法──他空見為佛三轉法輪所說,為了義,即無著所傳彌勒「慈氏五論」的見地。後來傳授中斷,復經慈護傳授。而因曾中斷之故,才有不了義的自空見及唯識見流傳。這說法顯然便只是為本派見地找立足點。

覺囊派的他空見,該派大師篤浦巴(Dol po pa Shes rab rgyal tshan智幢,1292-1361)在《了義海論》中說得很清楚,謂阿賴耶識有識、智二分。此即與《起信》之一心二門合拍。識分即「心生滅門」;智分即「心真如門」。

【註】《了義海論》說:「一切諸法實相,勝義諦是常恆堅固不變的。含藏識有識、智二分,此屬智分,復是勝義法性的三寶周遍一切情器世間,是界覺性無差別的天眾,此與如來藏本具種性,四續部所說的百部諸尊等,皆同一意趣。」(據劉立千譯《土觀宗派源流》引,北京:民族出版社,2000年,頁117。)

既然覺囊派的他空見淵源有自,為印度彌勒學派的傳承,因此就不能說《起信》為中國人的著作,而應當認為是印度順瑜伽行中觀派之中,持他空見的論師所造。由此論在漢土激起波瀾壯闊的華嚴、天台思想,尋且影響及禪宗,又或由漢土反過來影響印度,再傳入西藏而成為一大門派,因此我們對於如來藏的他空見實不宜輕視,不可僅據格魯派的批評即視之為「惡見」。蓋於道次第中依他空見而修止觀,實無過失,問題只在於行者尚須於所現證的真如境界中,次第盡離真如相與證智相的執着,始能究竟圓證無上正等正覺。若認中觀應成派為了義,大中觀他空見為不了義,甚或為「惡見」,便有可能影響實際的止觀觀修。

【註】宗喀巴大士破覺囊派後,有魄力建立自己的道次第──包括顯乘的「菩提道次第」、密乘的「密咒道次第」,是故對觀修止觀不生破壞。若破而不立,甚至如有些學者對如來藏思想加以輕蔑,則在修持上可謂影響甚大,因為他們除了像鸚鵡學舌之外,實一無所知。

因此我們須了知,《起信》及覺囊派的見地,並不代表全部如來藏思想。而他們的見地,若於觀修層面來看亦非錯誤,蓋亦為「道次第」中一些次第觀修之所依。

至於唯識家及應成派是否能破如來藏,將於下二題中分別討論。

四 如來藏與唯識

唯識家破如來藏,實破其「他空見」,然於如來藏思想的核心則實未嘗破。

何謂如來藏思想的核心?

如來藏思想實即「瑜伽行中觀」之所依。對於此派,格魯派宗義分之為二,一為「隨順假相唯識」、一為「隨順真相唯識」。前者說「如來藏緣起」,後者視如來藏完全等同阿賴耶識,故說「阿賴耶緣起」。然而,「隨順假相唯識」復分無垢派及有垢派,此於前述漢土地論宗二派時,即說前者相當於隨順勒那摩提的「相州南道派」,後者相當於隨順菩提留支的「相州北道派」。此二派又立名為「隨順假相唯識有垢派瑜伽行中觀」及「隨順假相唯識無垢派瑜伽行中觀」。

此名為「隨順假相唯識無垢派瑜伽行中觀」者,實無非為後世研究宗義的學者所立,西藏無上瑜伽續諸派,則名之為「大中觀」(dbu ma chen po),且不以之為隨順唯識。此乃用以簡別中觀自續、應成二派,蓋以此二派但說中觀外義,故說為「小中觀」,自宗則說內義,故說為「大中觀」。

然而大中觀亦分三派。一視「他空見」為了義,如覺囊派;一視「離邊見」為了義,如薩迦派及噶舉派;一視「極無所住」而「大悲周遍」為了義,如甯瑪派。

【註】「自空見」不入「大中觀」,為外中觀自續派及應成派之所依,皆不以如來藏為根本見。於藏土,此為格魯派所依止,唯卻判自續派為不了義,應成派為了義。此判別,唯甯瑪派認可,餘大中觀派則不認可。

如是說,唯了義見大中觀為如來藏思想的核心,他空見僅依核心而成立。

【註】因無上瑜伽續的觀修,其道次第亦以「他空」為次第見,故不能說之為誤,只能說他空次第尚非為究竟,故說其依核心而成立。此如剥果仁,有人認為帶衣的果仁已是核心,有人認為需去掉果仁的衣才是核心,這便是觀點的不同,後者不能說前者錯誤。由是甯瑪派便可以開許他空。

藏土格魯派破「他空見」大中觀,依中觀應成義而破,如宗喀巴大士及其傳人,此將於下題討論。漢土破《起信》者則用唯識義,如歐陽竟無大師及其支那內學院派。本題即就其所破而論述。

【註】主要參考二文──

歐陽漸《抉擇五法談正智》(此為《唯識抉擇談》中之一分)。

王恩洋《大乘起信論料簡》。

二文收入張曼濤編《現代佛教學術叢刊》第三十五冊。(以下簡稱《叢刊》)

漢土唯識家當時不知西藏有覺囊派的「他空見大中觀」,故乃據傳為馬鳴菩薩造的《大乘起信論》而破。此論所據,實即「他空見大中觀」,此可用覺囊派篤浦巴大師的《了義海論》(Ri chos nges don rgya mtso) 比較而知。

【註】漢文資料可參考許得存譯《覺囊派教法史》附錄多羅那他尊者(Tāranātha)著的《金剛乘密法概論》與《中觀他空思想要論》。由前者,更可瞭解「他空見」為道次第中一次第觀修之所依的說法。

歐陽竟無否定《起信論》的「真如緣起」,是就其總體而破。他的說法是──

「真如體義,不可說種,能熏所熏,都無其事。」此即謂真如非如種子,具有能熏、所熏的作用。因此「《起信論》不立染淨種子,而言熏習起用,其熏習義亦不成。」如是「真如緣起」即便不能成立。

這是堅守唯識家的立場來作抉擇。蓋唯識家認為唯阿賴耶識的種子才能起熏習之用,真如既非種子,即不成熏習,如是便亦不成緣起。

【註】當時跟唯識家辯難諸大德,承認「真如體義」(真如是實有的本體),因此便只能解釋為甚麼不立種子亦可說「染淨熏習」(如唐大圓〈起信論解惑〉,收《叢刊》)。

可是他們卻離唯識而另立熏習義。如唐大圓即言:「真如淨法實無於染,但以無明而熏習故,則有染相;無明染法實無淨業,但以真如而熏習故,則有淨用。」

「知非有漏種子熏生無漏,但以有漏現行違反無漏淨法,斯名因無明熏而有染相也;亦非無漏種子熏生有漏,但以無漏現行違反有漏染法,斯名因真如熏而有淨用也。」(同上揭文)

他避開「種子熏習」而說「現行熏習」,即謂有漏現行、無漏現行所起的染淨即是熏習。然而現行所熏者即是種子,若不立種子,則「無明熏」、「真如熏」者,所熏者究為何耶。唐大圓未能自圓其說,故此說不足以動搖唯識家的觀點。

王恩洋之所破,則別別而破,他先將《起信論》要義綜合,表列如次:

然後乃綜論之曰──「如是則此論所云之真如,為一實物,其性是常,其性是一。以其常故,性恆不變;以其一故,遍一切法;以為實物故,能轉變生起一切法,而一切法皆此真如之現象及與作用。」

【註】常惺〈大乘起信論料簡駁議〉則謂王恩洋理解有誤。真如非常一、真如非能生一切法之實物。然此二義正為王恩洋的觀點。只不過王恩洋認為《起信》說真如常一、能生一切法,而常惺則謂《起信》中的真如非是此義。然則是亦未能破王恩洋也,蓋王恩洋所據,乃向來的說法,如法藏等。因此常惺非破王恩洋,乃破法藏、慧遠等古德,諸古德皆視《起信》所說「心真如者,即一法界大總相法門體」之真如為真常。

然而後來的印順法師於〈起信平議〉中,亦判《起信》為「真常」,此即同王恩洋之所論。他們的分別,僅在於王恩洋視「真常」為外道,印順則判如來藏為佛家的「真常唯心論」,但亦有外道神我色彩。

以上所引,均見《叢刊》同冊。

若「心真如」為真常,能生一切法,則正受王恩洋所破。

【註】王恩洋的「料簡」說──

一者、佛法所云真如無實體,而是諸法空性。此則謂真如即體,而是諸法本質。

二者、佛法真如都無有用,性非能生,不生萬法,但以有萬法故,而真如之理即存。而此則謂真如能生,生起萬法,以有真如故,而萬法起。

三者、佛法云真如非以一常住之體故,諸法依之而有生滅,但以諸法生滅無常故,而顯此無常之常性,名之曰真如。此則以有一真如常住之實體故,諸法隨之而生滅。

復次,《起信》所說之「一心」,即如來藏。

【註】慧遠《大乘起信論義疏》:「於一心中絕言離緣為第九識,隨緣變轉為第八識。」(大正‧四十四,no. 1843,頁179。)

此即以「心真如」為第九識;「心生滅」為第八識,統攝於「一心」,如是即《勝鬘經》所云「如是如來法身不離煩惱藏名如來藏。」

復云:「彼《勝鬘經》宣說二識,一者空如來藏,謂諸煩惱空無自實;二者不空如來藏,謂過恆沙一切佛法。」此即如覺囊派,但立「他空」,所空者即為煩惱污染,而「圓成實善逝藏者,任何時候自性都不空。」(多羅那他《中觀他空思想要論》,引文依許得存譯《覺囊派教法史》附錄,頁300)

是故《起信》所說既為常一實體,說如來藏便當亦為實體。由是唯識家遂亦依此而破如來藏。

【註】如呂澂〈起信與禪──對於大乘起信論來歷的探討〉,即云:「《起信》理論的重心可說是放在「如來藏緣起」上面的,而首先要解決的即是如來藏和藏識的同異問題。這些原來也是《楞伽》的主題。但原本《楞伽》是將如來藏和藏識看成一個實體。」(同上《叢刊》)

謂《楞伽》將如來藏及藏識看成為實體,乃當時呂澂之誤解。若依甯瑪派說,「如來藏藏識」無非只是心識境界。有情心識於受污染時,此心識境界即名藏識;若不受污染,心識境界即名如來藏。視為境界,即非實體。

不過,呂澂誤解如來藏,將如來藏及藏識說為實體,只是當時的事,其後他的觀點即已轉變。他在〈入楞伽經講記〉中已說,如來藏「開演(佛)自證心地法門,即就眾生與佛共同心地為言也」,這便已經是不將如來藏及藏識看為實體的說法。

所以他接着說八識、五法、三性、二無我等「四法」,說云「四門所入,歸於一趣,即如來藏。」並且強調「此義極為重要」,因為「八識歸於無生,五法極至無二,三性歸於無性,二空歸於空性,是皆以異門說如來藏也。」那便是將無生、無二、無性、空性都看成是如來藏的法異門,這便跟其先時將如來藏看為實體的觀點不同。由是他總結而言──

如來藏義,非楞伽獨倡,自佛說法以來,無處不說,無經不載,但以異門立說,所謂空、無生、無二、以及無自性相,如是等名,與如來藏義,原無差別。

現在漢土唯識宗的學人,由破《起信論》來破如來藏,引用呂澂早期的觀點,誤解《入楞伽經》說如來藏為實體,而不理會呂澂後期思想的改變,他不但肯定如來藏,甚至說佛無處不說,無經不載,這些學人可謂寡聞,未全讀自宗前賢的著作;有些人已讀,但因為自己已有文章否定如來藏,便依然堅持自己的偏見,那便更加不能稱為學人。

勒那摩提所譯的《寶性論》,確有視如來藏為實體的傾向,由是便易引起誤會。

【註】如印順法師於《如來藏之研究》中,談到「轉依」,即引《寶性論》中的一段──

「實體者,向說如來藏不離煩惱障所纏,以遠離諸煩惱,轉身得清淨。」

由是印順法師說──

「菩提的自性(實體),是如來藏的轉依得清淨……。」(頁221)

實際上梵藏本皆說──

「自性清淨,離一切煩惱藏。世尊,過於恆河不離不脫不異不思議佛法,成就如來法身。世尊,如是如來法身不離煩惱藏,名如來藏。」

只說「自性」(svabhāva),未說為「實體」,亦未說「轉身」。印順法師顯然是受漢譯誤導,才會在「菩提的自性」下註「實體」二字,並用上「轉依」之義。難怪他會判如來藏思想為「真常唯心」。

蓋若如來藏或「心真如」為實體,則不能成立「真如能生萬法」的緣起,亦無所謂「轉依」。不能成為緣起,以違緣生法平等故。

心真如若為實體則不能成為緣起,可據王恩洋說而知。

【註】王恩洋於同上揭文中云:「今汝真如能生萬法,萬法從真如生,而真如不從餘生,真如但能生而非是所生,真如性常一萬法非常一。有如是等之不平等,是不平等因。因既不平等,則汝真如與諸外道、梵天、上帝、時力、自然、世性、我等有何差別?」

至於不成轉依,則以熏習義不成故,且體用相違故。

【註】熏習不成,已見前引。

體用相違,則如王恩洋所云:「復次,如此論(指《起信》)中所云真如自體,從本已來性自滿足一切功德。又云一切凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛,無有增減,無生無滅,畢竟常恆等。體既如是,用亦應然。所生諸法應同一清淨相,如何得有凡聖三乘、善惡業果、世出世間諸法差別?」

然若不視如來藏為實體,則不受唯識家所破。

【註】王恩洋「料簡」三點,皆據真如為常一實體而破,故若視如來藏僅為離煩惱藏(不受煩惱藏所纏、所染)的心識狀態(境界),則其「料簡」不成。

心識含容萬法,以萬法皆由心識生,此即唯識所云:諸法由心識變現,萬法不離識之義。非為實體,即不能說之為「不平等因」。

如來藏既為境界,故可轉依。轉依的意思,是說轉捨煩惱而依清淨,此僅為心境的變化,故可不說熏習,由是亦不必建立種子。

故對於如來藏思想,他空見視如來藏為不空的實體,乃受唯識家以「緣生」義破。若不視為實體,僅視為心清淨相,則與唯識家所立「緣生」義無違,以非一心二門,故不受破。

甯瑪派的了義大中觀,說如來藏智境自顯現而成藏識識境,斯為如來藏思想的正見。以此見地,修大圓滿法,證解脫果。然加行觀修卻依次第各有基道果,此則絕不可籠統。

【註】許多人常常誤會,一派立何見地,則其觀修亦必須全依此見地。此實不明「道次第」之意。既有修道次第,則自有次第見地,豈能以一見地高高在上,籠罩全部次第觀修耶?

故蓮花生大士於《空行教授》云:「以見下達,令行趨上。」此即雖有了義抉擇見,然仍須次第向下建立抉擇見,令行人得依次第而觀修,依次第得決定見而次第向上現證。

五 如來藏與中觀

佛教傳入西藏初期,有兩件事對西藏佛學發生深遠影響。一為漢僧摩訶衍與印度蓮花戒(Kamalaśīla) 論諍失敗;一為譯師智軍(Ye shes sde)著《見差別》(lTa ba’i khyad par)判教。

【註】摩訶衍與印度蓮花戒論諍事,筆者曾有文討論,題為〈「王錫頓悟大乘政理決序說並校記」書後〉(刊《內明》144期,1984年3月)。

智軍《見差別》有邵頌雄譯本,收《甯瑪派四部宗義釋》(台北:全佛文化,2008),說──

唯識論師云:「外境無有而唯心顯現為境」,依中觀論師之抉擇,此亦無可成立。

由是遮撥唯識。如何遮撥?則云:外境非識的自性,識則不為色法。故外境如心則不成種種境;若心如外境,則心亦應轉成形色,若色法如心,則成無現,故可決定,心性顯現外境即不應理。

此說未精,唯是據小中觀執着自性的說法。其後智軍尚據瑜伽行中觀見詳說,不錄。

摩訶衍與蓮花戒的論諍,法國學者戴密微(Paul Demiéville 1894-1979)有詳細論述,影響所及是令西藏佛家畏談禪宗。尤其是後起的格魯派,對摩訶衍的指責可謂聲色俱厲。

【註】宗喀巴大士在《菩提道次第廣論》(上士道‧奢摩他章)說:「﹝《解深密經》﹞宣說毘缽舍那是觀察慧,最極明顯無可抵賴,傳說支那堪布(按,即摩訶衍)見已,謗云:『此是經否不得而知。』用足踏毀。因彼妄計一切分別皆執實相,要棄觀慧全不作意,乃為觀修甚深法義,不順此經,故用足踏毀。現見多有隨此派者。」(法尊法師譯文)

這是對摩訶衍所傳禪法的指責,同時亦旁及甯瑪派的「大圓滿」、噶舉派的「大手印」、薩迦派的「道果」。

後來宗喀巴的弟子克主傑 (mkhas grub rje 1385-1438),在《宗喀巴秘密傳記》中,索性指斥摩訶衍的主張為「畜生修法」。

至於智軍著《見差別》唯許瑜伽行中觀見,而視唯識論者為不了義,影響所及,西藏便很少學者專門研究唯識,而「瑜伽行中觀派」的學者則佔盡優勢。智軍的判教實基於觀修的抉擇來作決定,而着重實觀修(瑜伽行),亦正是智軍所屬瑜伽行中觀派的特色。

在這兩重影響之下,西藏學者研究「如來藏思想」便遠比研究唯識為盛,甚至可以說唯識家在西藏簡直不成氣候。甯瑪派、噶舉派、薩迦派,無不以如來藏作為見地,更無論受格魯派嚴厲批判的覺囊派了。

為甚麼如來藏思想會受到這般重視呢?

第一,印度大師傳來的止觀修法,為瑜伽行中觀派的修法,而如來藏思想正是此派用以抉擇及決定的見地。

【註】這一點,參看甯瑪派大圓滿諸續、噶舉派的大手印諸續、薩迦派的《道果》即可知。

對諸派的見地,格魯派說得很含糊。如《土觀宗派源流》說「薩迦派對於見方面的立論」一節云:「文殊怙主薩班和絨敦等諸大德,皆以中觀自續見為主;仁達瓦尊者又是持中觀應成派見。釋迦勝初尚中觀,中持唯識,後執覺囊派見,其餘還有很多人以大圓滿見為殊勝者。」文中說薩迦派以中觀自續見為主,卻說童慧大師(仁達瓦 Red mda ba gzhon nu blo gros, 1348-1412)持中觀應成派見,那是因為童慧大師即是宗喀巴主要上師之一。然後又說到釋迦勝,由中觀轉為唯識,再轉為覺囊派,最後又說薩迦派有許多人以大圓滿見為殊勝,這樣的說法,便等於將無上瑜伽續各派都牽涉入薩迦派見。其實,統歸於如來藏見,那便簡單得多。

第二,後弘期的繙譯,重視如來藏系列的經論。尤其是俄譯師所傳,影響絕大。

【註】參《青史》及《佛教史大寶藏論》。

這兩點因素也可以說是相輔相成,由是便令到如來藏思想成為西藏佛教教法的主流。這情形到了宗喀巴才有所改變。

不過,宗喀巴始終重視《寶性論》,他本人雖未註釋此論,然而卻指定弟子必須學習。他的大弟子傑曹巴(盛寶Rgyal tshab Dar ma rin chen, 1364-1423)所註的《寶性論釋》(Theg pa chen po rgyud bla ma’i ţīkā),即為格魯派的重要典籍。

此中後弘期的繙譯引入「慈氏五論」,實在影響深遠。當宗喀巴十六歲離鄉到衛藏求法時,他的上師頓珠仁欽撰偈頌送行,其中即有指示他如何理解此五論的偈頌。

【註】據《宗喀巴評傳》(班班多杰著,北京:京華社,1995)

格魯派對《寶性論》中所說的如來藏,可用克主傑的說法為代表,以明其見地。彼許有情心識中有如來藏,然卻不許如來藏即佛法身(佛自性身)。許如來藏與佛法身同屬無為、非有、常恆堅固而住,卻不許如來藏具足實性。此可視為據「中觀應成派」而建立的如來藏思想。

【註】參David Seyfort Ruegg, “On the dGe-lugs-pa Theory of the Tathāgatagarbha”,收Prajñāpāramitā and Related Systems, Studies in Honor of Edward Conze(L. Lancaster, ed.) Pratidanam, 1968;拙譯克主傑(mKhas grub rje)《密續部總建立廣釋》(Rgyud sde spyi’i rnam par gzag pa rgyas par brjod)(收《傳統文化典籍導讀》)

關於如來藏,最大問題是如何用空性理論來解釋。蓋諸宗派無一不認許空性,然而據何成虛空性、如來藏到底是空抑或不空,則成諍論的焦點。

【註】覺囊派認為如來藏不空,不但如來藏不空,即一切法所具真如實性亦不空。所須空者為污染如來藏的客塵煩惱,以及由分別心所假立、用名言表示的虛妄相。因此所空者為事物真實本體(真如實性之體)之外的「他」,亦即外加於本體的虛妄分別。由是說為「他空」。這個觀點,與《起信論》的觀點近似,是故覺囊派便可依附印度論師中「隨順假相唯識無垢派」持他空見者的觀點,謂無著、世親、陳那、安慧皆說他空見。(參考多羅那他《他空思想要論》,見《覺囊派教法史》附錄)

宗喀巴在《菩提道次第廣論》的「毗鉢舍那章」中,說有三種空性見,一者太過,二者不及,三者即為其自宗。如是安立三種見地,實欲盡破當時西藏各宗派的空性見而建立自宗。

這個問題牽涉太廣,必須詳說。

我們先看宗喀巴大士的說法。

【註】大士的說法見於《菩提道次第廣論》,本應徵引,然而篇幅太廣。印順法師於《中觀今論》(正聞版)曾節錄其說法,今引述如次(見第九章)。

「太過派主張一切法性空,空能破一切法,從色乃至湼槃、菩提無不能破,此為宗喀巴所不許。破壞緣起法,即是抹煞現象,是不正確的。」(頁184)

「不及派……此派以為無自性空的空性,即所破的自性,含義有三差別:一非由因緣所生;二時位無變;三不待他立。觀一切法的自性不可得,即是破除於一切法上含此三種錯誤的自性見。依此觀察,可證悟勝義空性,得到解脫。宗喀巴評此為不及者,以為他所說的『不由因緣所生』為不及,即沒有徹底破除微細的自性見。」(頁186)

「《廣論》中於破太過與不及後,提出自宗的正見,即是月稱論師的思想,稱為應成派。應成派以為:緣起法即是空的,空是不破壞緣起的。承認一切法空,即假有法也不承認有自相,與自續派的不及不同;雖承認一切法空而不許破緣起,故又與太過派不同。」(頁189)

然而宗喀巴弟子傑曹巴於《寶性論釋》中,復說謂對《寶性論》有兩種錯誤見地,一者不理解空性的世俗諦;二者誤認空性為可由智證的實有本體,如「瑜伽行唯心論者」。這就即是「太過」與「不及」。因此,「太過」實指大中觀,此中包括甯瑪、薩迦、噶舉等派在內,因為格魯派認為,他們所說的大中觀破壞緣起法,他們說勝義諦「離緣起」,如來藏亦離緣起;至於不及派,則指唯識師與他空派,未提到自續師。

【註】印順法師依他自己的理解,據宗喀巴之說立為三宗──虛妄唯識、性空唯名、真常唯心。此中虛妄唯識為「不及」,真常唯心為「太過」。他說(見《中觀今論》):

「唯識者可說是不空假名論師。《瑜伽論》等反對一切法性空…… 主張依實立假,以一切法空為不了義。」(頁190)──是故他即判之為宗喀巴大士所說的「不及」。

「真常者自以為是『空過來的』…… 不空妙有者,本質是破壞緣起法的,他們在形而上的本體上建立一切法。迷真起妄,不變隨緣,破相顯性,都是此宗的妙論。所以要走此路者,以既承認緣起性空,即不能如唯識者立不空的緣起。以為空是破一切的,也不能如中觀者於即空的緣起成立如幻有。但事實上不能不建立,故不能不在自以為『空過來』後,於妙有的真如法性中成立一切法。此派對於空,也還是了解得不夠。因為空而不得其中,太過了,以致無法成立一切,這才轉過身來,從妙有上安身立命,依舊是自性真實不空。」(頁190-191)──是故他即判之為宗喀巴大士所說的「太過」。

然而印順法師說「真常唯心」為「太過」,顯然跟傑曹巴所說的不同。印順是針對漢土對《起信》、《楞伽》、《勝鬘》的見地而說,即指說如來藏為不空的諸宗派。這樣,覺囊派的他空見當然亦包括在內,因為此派的見地,恰如漢土對《起信論》的傳統見地。可是傑曹巴卻不同印順,他判他空見為「不及」,這是由於漢藏二地的歷史背景不同,導致印順誤解宗喀巴之所指,故其所判亦便不合宗喀巴的原意。宗喀巴所針對的「大中觀」,顯然非印順法師所知,所以他才會說「不空妙有者,本質是破壞緣起法的。」(頁191)用以附會宗大士之所說。

因此若依印順法師所判,則甯瑪、薩迦、噶舉派等所持的如來藏思想,實未包括在三宗任何一宗之內。其所判只觸及華嚴及天台的見地。若依傑曹巴所判,則凡說如來藏者,不是「太過」,便是「不及」,前者即甯瑪、薩迦、噶舉等派,後者即覺囊派。故知其所針對者,實為主張「大中觀」的一切派系,如是成立「應成派」為了義的說法,作為安立自宗的根據。

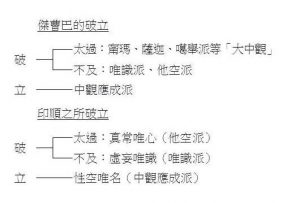

我們可將傑曹巴及印順法師之所破立,表列比較──

此中傑曹巴之所破,顯然比印順所破為廣,因為他之說為「不及」者,已包括印顺判為「真常唯心」及「虛妄唯識」者在內。至於傑曹巴所說的「太過」,印順則根本未判。傑曹巴之破很直接,他空見即是真常,即是所空有所不及;大中觀諸派不說因緣所生,所以是「太過」。無須如印順法師那樣,說他們要「轉過身來,從妙有上安身立命」建立真常。

所以,印順法師的三系判教雖源自格魯派,但實與格魯派不合,這是因為他於作三系判教時,僅看過法尊法師一些未發表的格魯派論著,並未全面理解格魯派為建立自宗而作的判教。

然而宗喀巴的說法,卻引起甯瑪派及薩迦派的反駁。到了近代,即格魯派學者亦不完全同意他的理論。

【註】格魯派學者格敦‧法吉祥(dGe ‘dun chos ‘phel,1905-1951)於拉薩教授中觀時,批評宗喀巴的空性見為「斷見」。他的說法,給他一個學生紀錄下來,寫成論文,題為《中道甚深義善說論‧龍樹見鬘》(dBu ma’i zab gdal snying por dril bai legs bshad klu sgrub dgongs rgyan, Zla ba bzang po)。這篇論著流傳後引起軒然大波。於1947年,格敦‧法吉祥被西藏政府以親漢人的罪名逮捕。這篇論著後來於1950年正式出版,格敦‧法吉祥則於1949年獲釋。──見 Jeffrey Hopkins, Tibetan Arts of Love(Snow Lion, 1992)。

甯瑪派的不敗尊者(Mi pham ‘Jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912)在《大乘無上續論釋‧至尊彌勒教法義理》(Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos kyi mchan ‘grel mi pham zhal lung)中,解釋為甚麼甯瑪派的大中觀見實為正見。這即是對宗喀巴大士破為「太過」的答辯。尊者據《不增不減經》,說欲於如來藏中去除那已存在的煩惱,實不應理,蓋於如來藏中實無一法可減;亦不可能加以任何新設施的德性,蓋於如來藏中實無一法可增。

然而煩惱卻與如來藏不同。煩惱可以藉空性見而遮遣,如來藏本體雖空,卻不可遮遣,因為如來藏與十力四無畏等佛的德性常俱,如日與光明常俱。一切佛的德性不可說之為空無,因此如來藏雖具空性,卻不能用空性見遮遣其法爾德性。

【註】不敗尊者的解釋,是說,為甚麼如來藏可說為「空」與「不空」而無過失(同時亦顯示他空見為不了義,此處將不論)。

宗喀巴於《菩提道次第廣論》中破「太過」,實破大中觀之謂「覺性法爾而現,故離因果」(引敦珠法王《中觀宗宗義》語),以其離緣起﹝因果﹞為不應理。不敗尊者則解釋煩惱藏為緣起法,如來藏則法爾而具佛的德性(如日法爾而具光明),既為法爾,故不能說為緣起法。因此大中觀實不同撥一切法皆無因果的外道。

不敗尊者只是答辯,並未非難宗喀巴大士的見地。薩迦派的學者則不同了。此派學者福德獅子(bSod nams Seng ge, 1429-1489),在《見辨別論》(lTa ba’i shan ‘byed) 中,將中觀見分為三類:一者以常邊為中,如覺囊派的篤浦巴;二者以斷邊為中,如宗喀巴;三者以離邊為中,如自宗。

【註】他將此三類中觀見判別如下──

以常邊為中者認為:空性有二,一為自性空,一為他性空。遍計自性與依他自性是世俗諦,如夢幻等,即自性空;法性則為圓成自性,為勝義諦,故非自性空,僅污染法性的有為法(遍計所執與依他起性)為空,故圓成自性為他空。

以斷邊為中者認為:依正理觀察時,以空性否定一切法,且以否定為真實,此絕對否定,即為勝義諦,亦是諸法的究竟實相。

以離邊為中者認為:「中」即說離有無、是非等一切邊,故邊執非捨不可。可是卻不能空言離邊,必須先否定被執為真實的那個客體,然後才能離否定之邊。例如必須否定對「二」的執着,然後才能否定對「非二」的執着。──然而於否定之後,若執着於空,則落斷見。

所以他判宗喀巴的中觀見為斷見,乃說其執空以為真實。福德獅子且謂自己的說法,是日稱譯師(Pa tshab Nyi ma grags 1055-?)以來,以至童慧大師的見解。日稱是將月稱(Candrakīrti)論著迻譯為藏文的大譯師,月稱的中觀見,即宗喀巴大士稱為「應成派」的見地;童慧大師又為教授宗喀巴中觀的上師,福德獅子將他們提出來,分明是有意為難宗喀巴。

【註】宗喀巴其實已對被指為「斷見」作出辯解,他在《菩提道次第廣論》中有一段說話──

「由了諸法悉皆無我,一切法貪無餘永盡,豈於少法見少可求或相可緣,故唯無我是無第二寂靜之門。是故《菩提資糧論》云:『無自性故空,是空取何相,遣一切相故,智者取何願。』此將經說三解脫門(按:三解脫門為空、無相、無願),與此處說唯性空見一解脫門,斷相違失,以教理成為此解脫門。斷性之境何須更破,以證彼者即能對治二我相執,於彼全無相執氣故。若於如此分別亦見過患,善惡分別悉破除者,顯然欲樹支那堪布所遺教規。」(依法尊法師譯文)。

這番說話的主旨,即謂經雖說有三解脫門,而唯空解脫門最勝,為對治執着的善分別。若連空的境界(斷性之境)都認為不應分別,那就是依從摩訶衍的主張,不作任何分別。

在這裡,彼此相諍之點實在於──當以空性來對治人我、法我二執時,這種分別是否即屬墮入邊見?福獅子認為若執空為實以對治,此即屬邊見;而宗喀巴則認為成立這樣的善分別不算邊見,否則即是「全無分別」,亦即是摩訶衍的遺規。

福獅子反駁宗喀巴大士,措詞嚴厲,他說,如果將摩訶衍的主張,跟蓮花戒所主張的離邊中觀混淆,實為被魔所迷的說法。

他並且指責宗喀巴,當他跟童慧大師學中觀時,亦主張離邊中觀,後來他接觸烏瑪巴喇嘛(dBu ma pa,即精進獅子brTson ‘grus seng ge),烏瑪巴替他請來文殊菩薩,於會見文殊之後,他才有這樣的主張。這就暗示他所會見的文殊,實在是魔。

【註】據《至尊宗喀巴傳》,宗喀巴曾多次會見文殊,頭一次會見「係由烏瑪巴作譯師,宗喀巴大師作為問法者 …… 他問至尊文殊:『現在我的正見,應成和自續兩派中,屬於何一種?』文殊說:『任何一派也不是。』由於那時宗喀巴大師的心中,仍然是承認『一無所有』(任何也沒有)以及任何都不可取執的見解。」(郭和卿譯,台北:福智之聲出版社,1993年,頁157-158)

由這段傳說,的確可以說宗喀巴自會見文殊之後,才懷疑離邊中觀,而確立執取應成派的見地。

福獅子的指責,即據此而言。所以他說:「只執着空為真實,而否定非有非無的離戲論見,這一派,是烏瑪巴喇嘛藉文殊顯示的學說,與至尊聖龍樹之說相違。」

然而平實而言,福獅子判宗喀巴為「斷邊」,主要是從理論立場出發,而非着重由觀修立場出發。蓋薩迦派的「道果」建立「三現分」──不清淨現分、覺受現分、清淨現分,於實修時即是覺受現分,此際亦須依以空性分別以除虛妄戲論。

所以西藏甯瑪、薩迦兩派,及部份噶舉派行者,以「非空非不空」說如來藏,實未落真常邊,以其非他空故。因此宗喀巴便只能破覺囊派及部份噶舉派行者的他空見如來藏。

離分別、離戲論、離邊見以說如來藏,則如來藏並非本體,故不落空與不空的範疇之內。如來藏只是能藉自顯現識境而成顯現的智境。當心識起不受識境污染的功能時,如實現證本具之智境,那就稱之為如來藏(佛及八地以上菩薩的境界)。──與此相對者則為藏識(阿賴耶識),此則為心識起受污染的功能,顯污染相(凡夫的心識狀態)。

【註】茲引敦珠法王於《中觀宗宗義》的一段說話,以明其義。

「故云真實亦有兩種,此即本來真實之本覺,所生之法爾根本智真實,及依禪定生起之根本智真實。前者超越世俗,為法爾根本智或根本識,此由自體本覺智而可了知勝義真實。」

此中視為真實者,只是根本智,此即不同《起信》及覺囊派,執真常而他空。因為根本智只是佛內自證智境界,對於境界,不能說為空性,亦不能說為非空,由是即不宜將甯瑪等派所依的《寶性論》,因說如來藏,即視之等同《起信》。

宗喀巴顯然明白這點,所以他對甯瑪派的大圓滿等置(見《土觀宗派源流》中所說)。因大中觀見無可否定,然觀修時若先落見地,便反容易陷入「無分別見」的執着,而不知行者須能住入法性,然後始能入無分別。此即摩訶衍的缺失。

是故持平而言,筆者小結論諍如下──

1‧如來藏思想無過失,不落真常,亦離他空,以其非安立為本體故。亦非「太過」,僅於勝義離四邊際,抑且離行者所執離邊之中。

2‧然而如來藏思想僅為見地。須依次第觀修始能依此見地而證。若入手即執此見地而修,反易成過患,不但為見地所困,尤易輕忽戒律。

3‧持應成派見地建立的觀修體系,對入手者而言,流弊較少,故此建立亦不可視為斷見。僅可視為一次第之見地,一如視他空為一次第所依見。

4‧即使依他空見或真常見建立觀修體系,於道次第中亦無過失。然而卻不可視為究竟,一如依應成派觀修體系,亦不可視為究竟。

2017年歲次丁酉雨水增訂竟,無畏。